Les deux ‘bas’

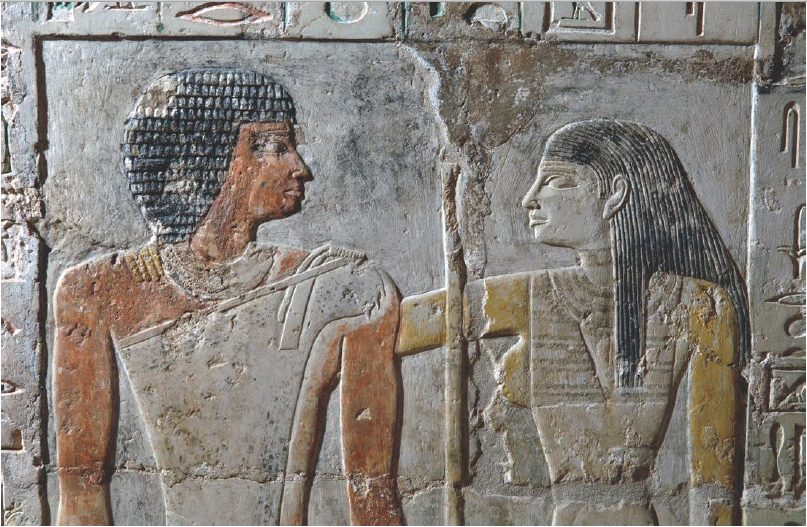

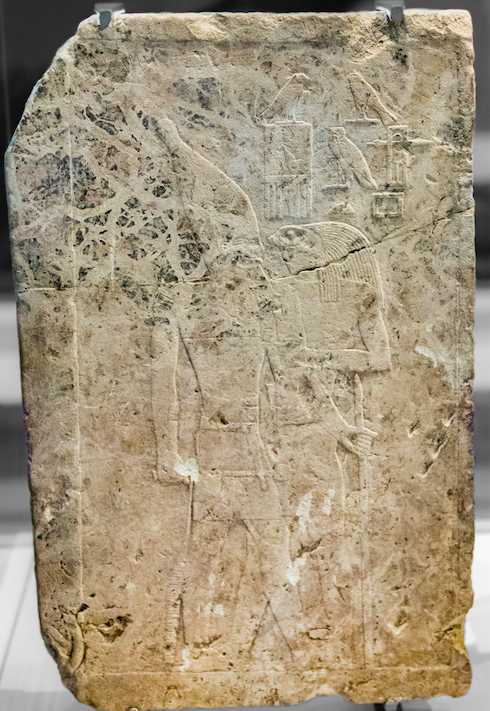

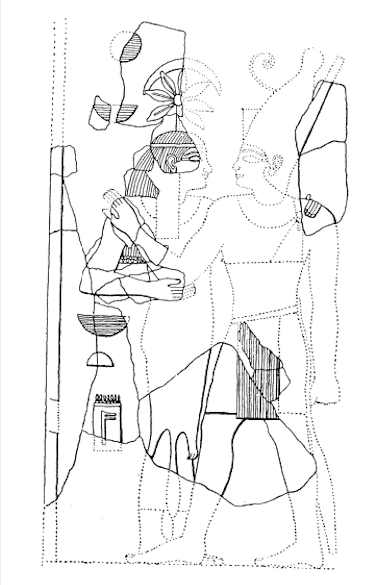

Stèle conservée au Louvre (E 25982, fig. 1), du pharaon « Qa-hedjet, celui qui est haut de (par la) couronne blanche (=la Haute Égypte) » qui serait un pharaon de la IIIe dynastie.

La date de la stèle est sujette à discussions, mais nous préfèrerons celle-ci susmentionnée. Car, outre le style généralement reconnu comme appartenant à la IIIe dynastie, tout le contenu de la scène sculptée en bas-relief, nécessitait une telle connaissance de la religion égyptienne à ses débuts, qu'un faussaire voire même un égyptien savant d'une époque ultérieure, n'aurait pu imaginer cette scène, unique par certains aspects.

De plus, le panneau aux contours mal dégrossi (Ht. 50 cm, l. 31cm et ép. 2,80 cm), mais dont le bas-relief est très raffiné, devait être à l'origine, encastré dans un mur, selon une technique propre à la IIIe dynastie, que l’on retrouve employée dans la pyramide à degré du pharaon Djeser.

fig. 1: Panneau du pharaon Qahedjet. Louvre E 25982. © Alain Guilleux - photos Égypte.

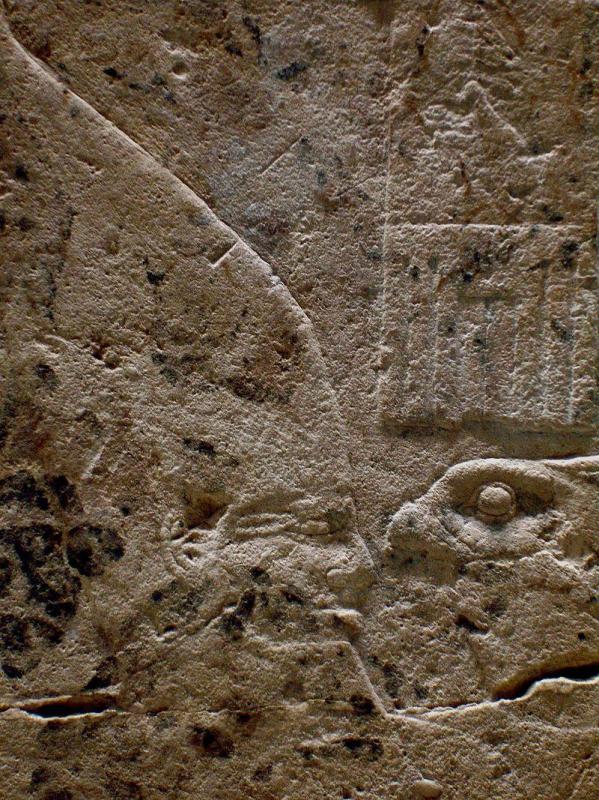

Fig. 2: Détail de la stèle de Qahedjet.

© Wikipedia commons https://en.wikipedia.org/wiki/Qahedjet

Source de la photo : © Juan Rodrigez Lazaro sur Flikr.

1) Description de la scène.

Horus à tête de faucon, appelé « Horus dans la maison ‘grand château’» (à droite), place son bras droit à l'épaule du pharaon, et son bras gauche au coude du pharaon, de la même manière qu'une épouse enlaçait son époux :

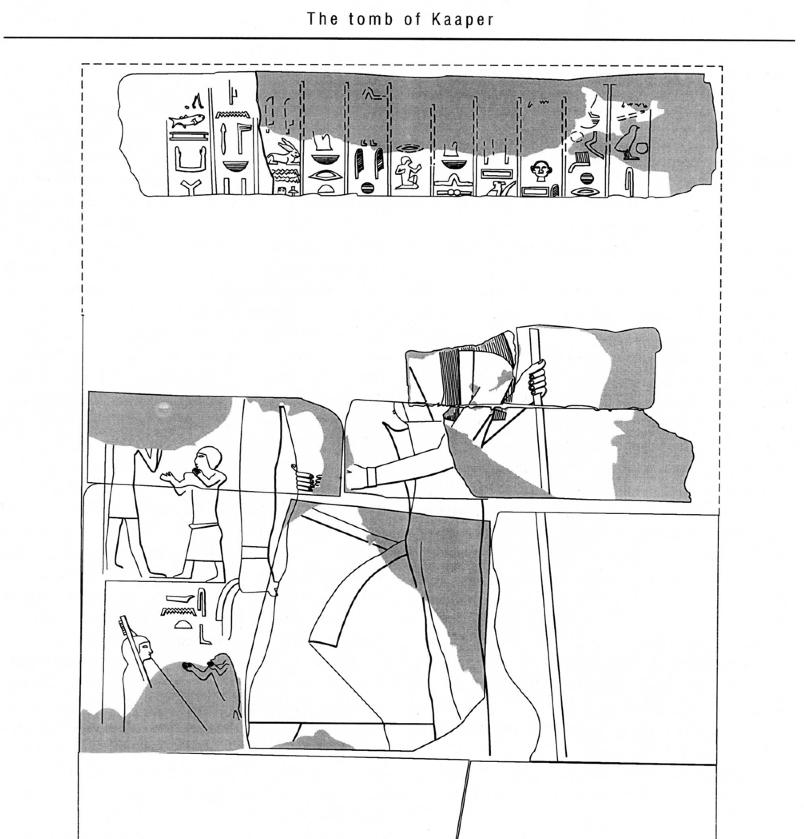

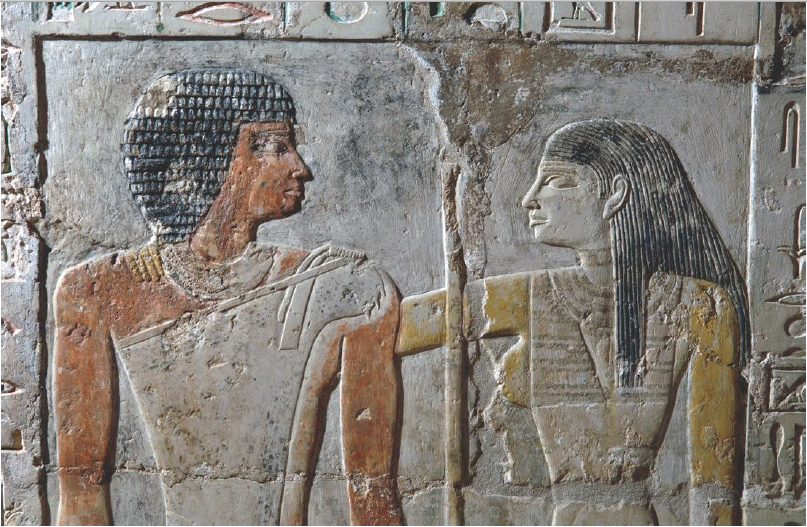

- fig. 3 : bras de l'épouse à l'épaule, les époux Kahai et Meret-ites, Ve dynastie, Saqqara),

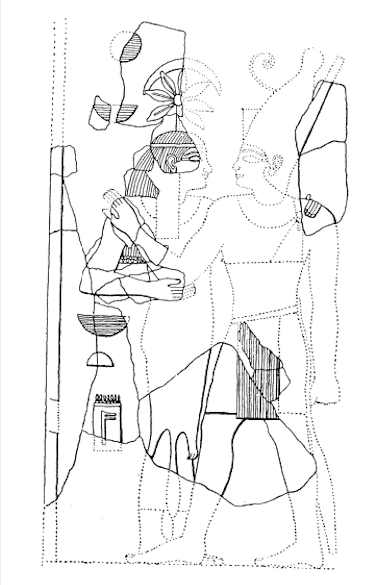

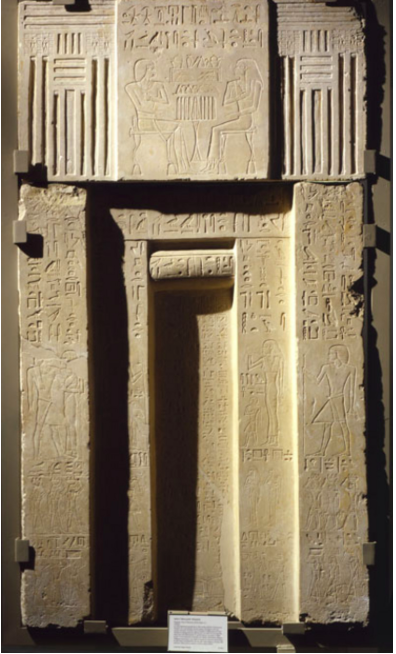

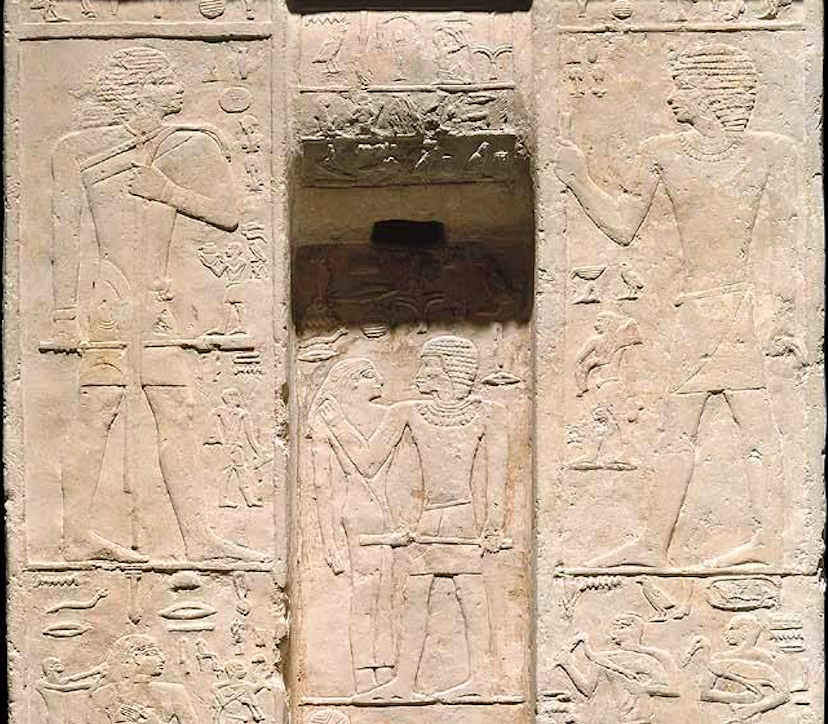

- fig. 4 : bras de l'épouse à l'épaule et au coude de l'époux, fausse porte de Sameri, Ve dynastie (Bologne, KS 1901).

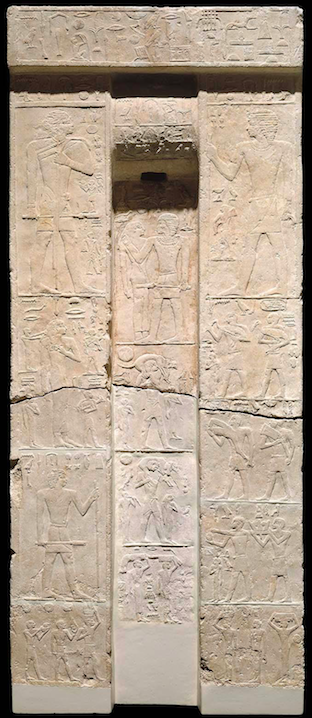

- fig. 5 : bras de l'épouse à l'épaule, fausse porte de Sen-ouhem, VIe dynastie, Museum of Fine Art de Boston n°27.444.

L'inverse ( un époux qui place son bras à l'épaule de l'épouse, et son autre bras au coude de l'épouse) n'est jamais attesté.

Fig. 3 : Le notable Kahai, debout tenant un bâton et un sceptre kherep, est enlacé par son épouse Merit-ites. Photos tirées de l’article de M. Westerlund, « Kahai and Nefer’s tomb », Manchester, 2014, p. 4 et 9 , fig 1 et 4. Ces photos sont tirées du site https://www.livescience.com/41237-love-revealed-in-egypt-tomb.html consulté 23/07/2020.

Fig. 4 : fausse porte de Sameri, montant gauche (Ve dynastie, musée de Bologne). Enlacement plus étroit de l'époux par son épouse Khenout, qui tient d’une main l’épaule droite de son époux, et de l’autre main, le coude gauche. L’époux tient un bâton et une étoffe).(http://www.museibologna.it/archeologicoen/percorsi/66288/id/74873/oggetto/74863/)

Fig. 5 : Stèle fausse porte de Sen-Ouhem, VIe dynastie, Giza (tombe G 2132) © Harvard University Boston Museum of Fine Art Expedition, n°27.444. L’épouse enlace son époux, sa main droite sur l’épaule gauche de son époux qui tient un sceptre kherep).

Sur la stèle de Qahedjet, la scène représente une gestuelle appartenant aux époux, et signifie donc fondamentalement un mariage.

De plus, le pharaon Horus Qahedjet, dont le faucon est représenté sur le château de ‘celui qui est haut de couronne blanche ’ », adopte, selon les Textes des Pyramides, l'attitude d'Osiris N qui, selon les Textes des Pyramides, est « pris, šd » (TP 485), « protégé, n? » (par ex. TP 371, 636, 649) par Horus à tête de faucon « dans la maison ‘grand château’ »

L’expression « Horus qui protège (nḏ) son père (Osiris) », est fréquente dans les Textes des Pyramides (TP 364, 367, 371, 422, 589, 593, 606, 611, 720).

Or une telle protection (nḏ) était aussi le rôle de l'épouse adoptant le même geste enlaçant qu’Horus lui-même.

C’est pourquoi, on lit dans les Textes des Pyramides, que non seulement Horus protégeait son père, mais aussi l'oeil (jr.t fém. = épouse) d'Horus « protège (nḏ) » osiris N, ( cf. TP 101, 260 protection mkt, 468 l'oeil/couronne rouge), les déesses Isis et Nephtys (TP 357, 593 zȝw), la grande Ennéade (= épouse) (TP 593).

De même, dans les bas-reliefs royaux, dès la IVe dynastie, la déesse Seshat fut représentée enlaçant le pharaon Snéfrou, exactement comme une épouse (fig. 6) :

Fig. 6 : La déesse Séchat enlace Snéfrou. (Fakhry, 1961, fig. 84 ; Schneider, 1997, fig. 5.1).

Le pharaon Pépi II préféra se faire enlacer de la même façon par un dieu, Rê-Harakhty (Harakhty =Horus des deux horizons). Ce dernier avec son épouse appelée « les deux horizons », est alors vu comme une épouse du pharaon (fig. 7) :

Fig. 7: Pilier de la cour du temple haut de Pépi II. Insistance sur la ligne de fard de l’œil, rappelant la stèle de Qahedjet. Photo © Frank P. Roy sur son site : The Pyramids of Egypt,

http://egyptphoto.ncf.ca/pyramid%20of%20pepi%20II%20temple%20court2.htm

Ce pharaon Horus N (Pepy II ou Qahedjet), par son union conjugale avec Horus à tête de faucon, « se remplissait » (TP 637 infra) de ce qui appartenait à ce dernier Horus, c.-à-d. des « deux horizons (Akhty) », de la « maison ‘grand château’ (Ḥwt-ʿȝt) », l'« oeil (=épouse) d'Horus », de sorte qu'Osiris N devenait lui-même Horus.

De fait, selon la formule des Textes des Pyramides TP 303 (citée ci-dessous), Osiris N est identifié à deux Horus, Horus « fils (=héritier) d'Osiris », et Horus « fils (héritier) d'Hathor (Hathor signifie le château d'Horus)», de sorte qu'Osiris N devient le « second (snnw) », i.e. l'égal d'Horus :

TP 303 (W/A/N 6) :

« §467 Tu es Horus fils d'Osiris (ṯwt Ḥr zȝ Wsjr); Tu es N (ṯwt N) (=personnage à gauche)

le dieu aîné, le fils (=héritier) d'Hathor (Hathor signifie le « château d'Horus ») (nṯr smsw, sȝ Ḥwt-Ḥr) (=personnage à droite)

et tu es la semence de Geb (?wt mtwt Gb)

(disent les dieux).

Car Osiris a ordonné que (Osiris) N apparaisse en tant que le second d'Horus (jw wḏ~n Wsjr ḫʿ N m snnw Ḥr);

et ces quatre esprits akh qui sont dans On ont écrit (cela) sur le document des deux grands dieux dans le firmament (jw zš~n fdw jpw ȝḫw jmyw Jwnw jr ʿ n nṯrwy ʿȝw m qbḥw ); »

Inversement, Osiris N identifié à Horus, était aussi appelé « ḏsḏs jt=f, l'égal de son père » après avoir pris comme épouse, l'« héritage de son père, les trônes de Geb, ses membres, ceux qui sont dans le Nou, Maât, son oeil » (TP 260).

Ainsi Osiris N étant devenu Horus, pouvait donc dire qu'il « se protègeait lui-même » de ceux qui lui retireraient la nourriture, le souffle ou la vie (TP 254), « de tous ceux qui parleraient contre lui » (TP 665B). Car N est plus fort que ses ennemis, « étant apparu sur sa rive (=épouse) » (TP 254).

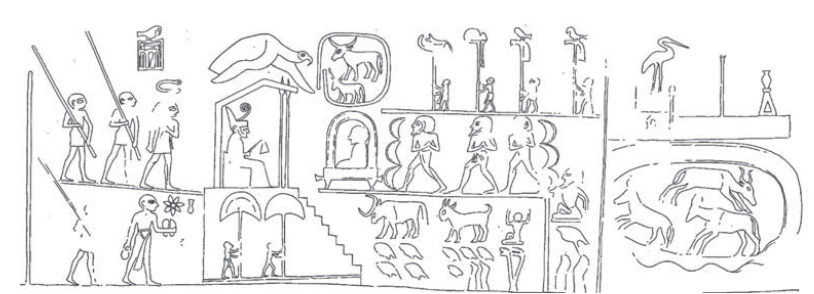

2) La massue du roi Narmer (prénom à lire désormais Abou-Hor, le désiré d’Horus) comporte aussi une scène représentant le mariage des deux Horus/bas.

Sur la stèle du pharaon Horus Qa-hedjet, ce denier porte dans la main droite, une massue Hedj, symbole du pouvoir royal? et qui signifie « être blanc, lumineux » et « détruire (les ennemis) » (cf. scène de destruction des ennemis à l'aide d'une massue sur la stèle du roi Narmer).

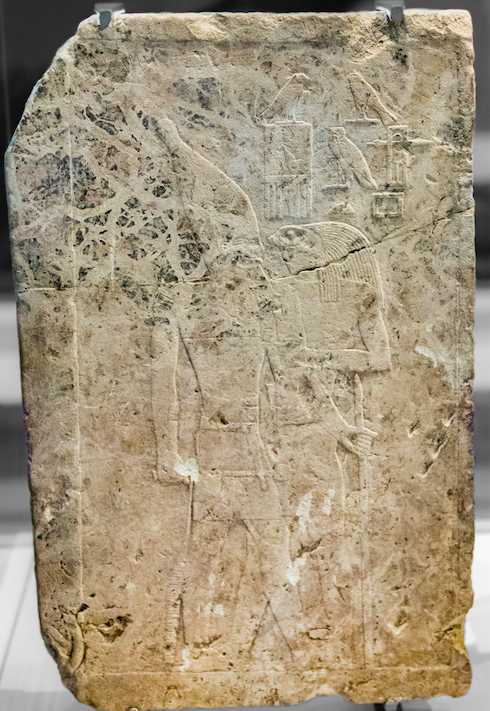

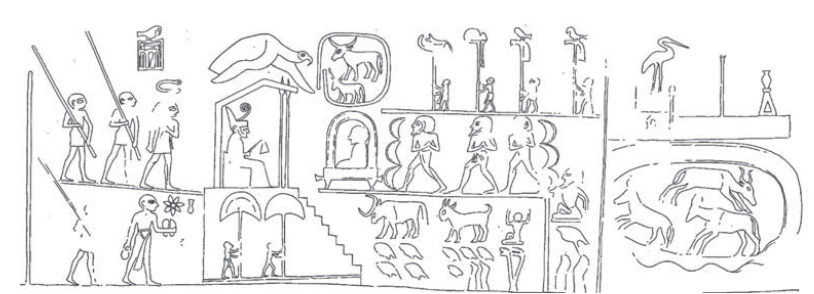

Or une même massue Hedj , celle du roi Narmer (/Abou-Hor « ʿb(w) Ḥr, le désiré d'Horus »), pharaon ayant régné à fin de la dynastie 0 ou fondateur de la Ière dynastie, porte une scène particulière (dessin infra fig. 4).

Fig. 4: Tête de massue du roi Narmer (à lire Abou-Hor, le désiré d'Horus) ;

dessin par Mary Winkes, d'après N. B. Millet, JARCE 28,1991, fig. 1, p. 224.

Ashmolean Museum N° inv. AN 1896-1908 E 3631

Fig. 5: Massue du roi Narmer (Abou-Hor), provenant de Hiérakonpolis (antique Nekhen), dépôt principal ; photo source publique ;

site : The Narmer Catalog (https://www.narmer.org/inscription/0080# )

Cette massue hedj comporte une scène en bas-relief, qui représente la rencontre de deux personnages :

1) à gauche : le pharaon Horus Narmer/Abou-Hor, sur le château/serekh, « fils d'Osiris » (TP 303) (cf. infra), assis sous un kiosque.

2) à droite, Horus de forme totalement humaine cette fois, dans une chaise à porteurs (=château).

Il s'agit d'Horus « fils d'Hathor (=‘ Château d'Horus’) » (TP 303), comme l'indique l'image au-dessus de la chaise à porteurs : un veau et sa mère la vache Hesat ou Hathor (cf. TP 303) dans un enclos (=la « maison ‘ grand château ’» (selon la stèle de Qahedjet), la chaise à porteur.

Cette chaise à porteur est bien celle d’Horus-épouse, car, selon la formule 423 des Textes des pyramides (citée infra), Horus qui s’unit à son père, est appelé « Horus de la chaise à porteur » avec le signe hiéroglyphique (déterminatif) de la chaise à porteur dont le dessin est identique à celle de la massue (cf. fig. 6).

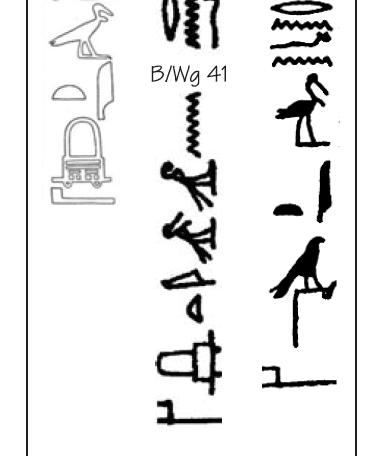

TP 423 (P/F/Wg 31 N/F/Wg 37 Nt/F/W 59): « Horus est un ba (bȝ jr=f Ḥr) (=à droite) et il reconnaît (=union) son père en toi (à gauche), en ce sien nom de ‘ Horus de la chaise à porteur (le déterminatif est le dessin d'une chaise à porteur, toit bombé, identique à celle qui est sur la massue, cf. fig. 6) ‘ ba du souverain ’ » (jp=f jt=f jm=k m rn=f n Ḥr bȝ jt(y)) »;

Fig. 6 : « Horus de la chaise à porteur ‘ba du souverain ’», cf.TP 423 cf. J. P. Allen, A new concordance of Pyramid Texts, 2019 :

http://ancientworldonline.blogspot.com/2013/07/a-new-concordance-of-pyramid-texts.html

Cet Horus/veau a bien le rôle de l’épouse, car il se présente en tête des offrandes/de son peuple qu'il représente. Or l'épouse était considérée comme une offrande divine pour son époux (infra et TP 173 formule citée infra, comportant deux homonymes, le verbe ‘s’unir jʿb’, action d’Horus et le nom de l’offrande de grain ʿb.t, permettant d’assimiler Horus avec l’offrande).

De plus, de même que sur la stèle de Qahedjet, Horus est représenté comme un être hybride, homme à tête d’animal (en l’occurrence de faucon), de même, sur la massue de Narmer/Abou-Hor, Horus est représenté sous deux formes, humaine (dans la chaise à porteur) et animale (le veau).

L'ensemble de cette scène étant bien un mariage, car cette scène est expliquée par deux autres représentations à droite (cf. dessin infra) sur la massue, comportant uniquement des symboles en ce sens :

1) L'oiseau jabiru symbolisant « le ba »/Osiris N, surplombant une chapelle, et rappelant Horus sur le château, sur la stèle d'Horus Qȝ-ḥḏt supra.

Ce ba est placé devant une jarre/offrande (= épouse) rappelant « Horus dans le château »/jarre, et Horus/veau/offrande.

De plus, la jarre est située à droite du jabiru ba, exactement comme Horus/veau/offrande à droite du pharaon Horus N, et comme Horus dans le château sur la stèle de Qahedjet.

2) Et le cercle crénelé entourant des gazelles, désigne la ville appelée « Gehesty, celle de la gazelle », lieu où Horus a retrouvé Osiris sur son côté (gs), i.e., mort (TP 485; 637, formules citées infra).

L’enceinte représente le ventre d’Isis, qui entoure les hommes divinisés/dieux/gazelles/Horus ‘dans le château’(=épouse). Or la déesse est décrite à la fois comme mère et épouse d’Horus (TP 518, infra).

Cette image décrit le résultat de l’union des deux Horus/deux bas, c.-à-d. l’union/mariage d’Horus avec la déesse mère et épouse (=les dieux) (cf. infra).

L’enceinte, murailles, ou rempart fut aussi assimilée à l’épouse dans les formules TP 255 et 509, « les remparts (znb.t, épouse) de Chou » (cf. infra).

Or, l'ensemble des scènes de la massue fut décrit dans des formules des Textes des Pyramides comme une union entre les deux Horus :

- Horus est appelé aussi « Rê, le veau d'or fils de la vache Hesat» (TP 485).

- Cet Horus ayant « trouvé Osiris N mort à Gehesty » (TP 637), « prend le bras » (union) d'Osiris N (TP 485) pour le ciel (=épouse). - - Or « Horus de la chaise à porteur ‘ba du souverain’ (déterminatif d'une chaise à porteur semblable à celle de la massue, cf. photo infra fig.6) » est lui aussi un ba (TP 423) comme Osiris/Horus N/jabiru sur sa chapelle (cf. la massue).

- Horus s'unit (j?b) à Osiris N (TP 173) qui se remplit (m?) d'Horus, et devient donc lui-même Horus (TP 637).

TP 485 (P/A/W 53 M/A/S 1)

« Ce N (le pharaon Osiris N) est venu auprès de toi, Rê (=Horus), jw~n N pn ḫr=k R?

le veau d'or, que le ciel a mis au monde, bḥz n nwb, msw pt

le veau non développé (Faulkner : gras) d'or, qu'Ḥsȝt a créé ( ??? n nwb, qmȝw Ḥzȝt.

Horus, prend pour toi cet N avec toi vivant et stable,

Horus, ne l'abandonne pas (n sjw N pn).(...)

Geb (dans le même rôle qu'Horus, infra) est venu (...) en cherchant Osiris (m zḫnw Wsjr), et il le trouva placé sur son côté dans Gḥsty (la ville de la gazelle) (gm~n=f sw dy ḥr gs=f m g?st)

Horus, prend le avec toi au ciel, prend le avec toi au ciel (Ḥr šd sw ḥnʿ=k jr pt)

Horus sur le coussin du pavois du ciel (Ḥr ḥr šdšd pt), donne ton bras à ce N (dj r=k ʿ=k n N) que ce N puisse sortir au ciel (=épouse) (prj N pn jr pt). »

TP 173 (T/F/E ii 15 N/F/Ne B v 3 Nt/F/Ne B iv 1)

« O Osiris N, Horus est venu qu'il puisse se joindre à toi, car tu es son père. Offrande de grain ʿbt (jw~n Ḥr jʿb=f kw ?wt jt=f, ʿbt) »

TP 637 (Na/F/Ne B iv 87 Nb/F/E 50) §1799

« Horus vient rempli d'onguent. Il cherche son père Osiris (zḫn~n=f jt=f), et il le trouve sur son côté dans Gḥsty (gm~n=f sw Ḥr gs=f m Gḥsty). Osiris s'est rempli de l'oeil de celui qu'il a mis au monde (Horus) ».

Cette scène de la massue de Narmer/Abou-Hor, montrant Horus/veau comme offrande-épouse, représente donc bien un mariage entre deux Horus, l'un représenté en pharaon (appelé Horus sur le serekh) dans un pavillon et l'autre représenté de manière humaine dans la chaise à porteur et animale sous la forme d'un veau dans un enclos, rappelant ainsi l'Horus hybride « dans la maison ‘le grand château’» de la stèle de Qahedjet.

3) L'union conjugale « stable » d'Osiris-Horus avec le ciel/les dieux (=épouse)

Ce mariage des deux Horus avait pour finalité une autre union. Ou bien ce mariage était lui-même aussi le signe de cette autre union décrite de manière différente, celle d'Osiris/Horus N avec le ciel (épouse, cf. TP 485 supra), l'oeil (épouse) d'Horus/Rê/veau.

De fait, l' « enlacement zḫn » (=union conjugale) des deux Horus/deux bas sur la stèle de Qahedjet, permettait à Osiris/Horus N de devenir un Horus « stable à la tête du ciel (épouse) », comme l'indique cette formule :

TP 667A (P/F/Se B, N/F/Se B, Nta/F/Sw Ntb/F/E)

§1944 O roi, tu n'es pas mort de mort (n mwt~n=k js mt=tj)

Tu es vivant étant vivant parmi eux (=épouse), (ʿnḫ~n=k ʿnḫ=tj m-ȝb=sn)

les esprits qui ne connaissent pas la destruction (impérissables) (=épouse).

viens, inondation (jy, ??t),

fourni les humeurs sortis d'Osiris, (jwȝg rḏw pr m Wsjr)

qu'Horus puisse être nettoyé de ce qu'a fait son frère Seth contre lui, (wʿb Ḥr m-ʿ jrt~n sn=f Stš jr=f)

et que Seth puisse être nettoyé (w?b) de ce qu'a fait son frère Horus contre lui (wʿb Stš m-ʿ jrt~n sn=f Ḥr jr=f)

que ce N puisse être nettoyé de tout mal contre lui,

que les veilleurs (wršw) puissent être purifiés (=unis conjugalement) pour Horus, wʿb wršw n Ḥr

après qu'il a embrassé (enlacé) son père Osiris.(zḫn~n=f jt=f Wsjr)

qu'il soit apparu (ḫʿ~n=f) sur le lac (=épouse), sur son trône ?nd (=épouse), (ḥr š ḥr ḫndw)

après qu'il ait tranché le fer/firmament (=épouse) (dm~n=f bjȝ)

au moyen son esprit akh (m ȝḫ=f)

(...)

Oho! N lèves toi, tel Min, ṯz ṯw, mjn js,

puisses-tu voler au ciel (=épouse) (jpȝ=k jr pt)

car tu vis avec eux (=épouse), (ʿnḫt=k ḥnʿ=sn)

tu agrandiras tes deux (selon les TP de N, Nt) ailes (jsrd=k ?n?=k),

avec ton plumage sur ta tête, šwt=k m tp=k,

et ton plumage sur tes deux bras ( šwt=k tp q??y=k),

Eclaire (zbš n=k) pour toi le ciel ,

brillant pour eux tel un dieu, (jps?t jr=sn, nṯr js)

stable à la tête du ciel (=épouse)

tel Horus (mntj ḫntj pt Ḥr js) ».

La « stabilité, mn » était donc lié à l'état conjugal d'Osiris N/Horus avec les dieux/le ciel (épouse), appelés aussi :

- la « couronne wrrt »,

- « ses membres de fer (ʿwt bjȝ) », le « ciel (p.t) »,

- le « champ des roseaux (=dieux masculins) (sḫt jȝḫw) »,

- le « champs des offrandes sḫt ḥtp (=dieux féminins) »,

- les « étoiles impérissables »,

- les « suivants d'Osiris » (TP 419, formule citée ci-dessous).

TP 419 (T/SP (=A-S)/S 12 M/A/Eg 25) :

« N est un grand, dont la couronne wrrt (=épouse) est saine (N pw wr, wȝḏ wrrt)

N se pourvoit lui-même de ses membres de fer (épouse) (?tp sw N m ʿwt bjȝt)

Traverse le ciel (N traversera le ciel (=épouse)) pour le champ des roseaux (les dieux masculins, épouse) (nhp N pt jr sḫt jȝḫw)

N fera sa stabilité (demeure) dans le champ des offrandes (les déesses=épouse) parmi les étoiles impérissables (épouse), les suivants d'Osiris (jr jmn=f m sḫt ḥtp mm jḫm-sk, sšmw Wsjr) ».

Osiris N devient le « taureau stable (jmnw) des taureaux (smȝ.w) (les dieux, épouse) » (TP 474, 480, cités infra), car Horus a « rendu stable le bras d'Osiris sur la vie (=épouse) et la puissance (=épouse)» (TP 477), pour la prospérité et la santé (= épouse, cf. Le trône royal II).

TP 474 (Pa/A/W 22 Pb/APn/W An/F/E 153 M//A/Wg 30 N/A/W 8 Nt/F/Nw 18) :

« J'apporte pour toi les bas de Pé (=épouse) (jn=j n=k bȝw P),

je réuni pour toi les bas de Nekhen (épouse) (dmḏ(=j) n=k bȝw Nḫn)

et tout ce qui est à toi (n=k tm), dit Geb,

qui a parlé avec Atoum sur ce qu'il a fait (mdw ḥr=s ḥnʿ tm) (jrt~n=f pw).

Les champs de roseaux, les buttes d'Horus, les buttes de Seth (épouse), tout est à toi (n=k tm) dit Geb

qui a parlé avec Atoum sur ce qu'il a fait pour toi.

Il (Seth) est venu contre toi

et il a dit (ḏd~n=f) qu'il te tuerai (smȝ=f ṯw),

mais il ne te tuera pas,

c'est toi qui le tueras (ṯwt smȝ=k sw),

tu te rendras stable contre lui (smn=k ṯw jr=f) ,

en tant que le plus stable des taureaux smȝw (m jmnw n smȝw);

réciter (pilier djed) quatre fois, sois stable en vie et puissance w?s, tu seras stable, étant stable en vie et puissance wȝs ».

TP 477 (P/A/W 27 M/A/W 29 N/A/W 15) :

« N est venu à toi, maître, N est venu à toi Osiris,

qu'il nettoie ta face,

qu'il t'habille de l'habit du dieu,

qu'il fasse pour toi ce que Geb a ordonné qu'il fasse pour toi:

il rend stable ton bras sur la vie (épouse), N (smn=f ʿ=k ḥr ʿnḫ)

il élève (porte) ton bras sous (=portant) le sceptre w?s (épouse) (fȝy N ʿ=k ḥr wȝs)»

TP 480 (T/A/N 17 P/A/W 40 An/B/E ii 15 N/A/W 50)

« Le père de N Atoum saisit le bras de N (nḏr~n=f jt n N Tm ʿ n N)

il place N à la tête de ces dieux (épouse) (wd=f N m ḫnty nṯrw pf)

qui sont excellent, sages et qui ne périssent pas (sbqw, ssȝȝ, jw jtmw sk)

Voyez, ce qui a été dit à vous dieux, que N ne serait pas à votre tête (mȝn nw ḏd n=ṯn nṯrw, tm N wnn m ḫntj=ṯn)

voyez, N est stable à votre tête

en tant que le taureau stable jmnw des taureau sauvages (épouse) (A: en tant que le plus établi des taureau sauvages) (mȝn N mn m ḫntj=ṯn m jmnw n smȝw) ».

Osiris N « a rendu stable » les dieux par sa « descente »/mariage avec « ceux qui sont sur la chaussée de la prospérité du coeur (=les dieux, épouse) » (TP 518 formule citée ci-dessous).

TP 518 (P/Cn/W 16 M/Cm/E 23 N/Cm/E 22)

« N a trouvé les dieux debouts (gm~n N nṯrw ʿḥʿw),

enveloppés de leur vêtement (=épouse) (knmw m mnḫ.wt=sn),

leurs sandales blanches (=épouse) à leur pieds (ṯbwt=sn ḥḏt r rd.wy=sn).

Ils jetèrent leur sandales blanches (ancienne épouse) sur le sol sṯ~jn=sn ṯb.wt=sn ḥḏt jr tȝ,

et se débarrassèrent de leur vêtement (ancienne épouse)(szȝ~jn=sn mnḫwt=sn)

‘‘Nous ne sommes pas heureux (litt. sain de coeur) jusqu'à ta descente (=mariage)’’ dirent-ils (n wḏȝ jb=n jr hȝt=k, jn=sn)

À peine avez-vous parlé, que la chaussée/dromos (=épouse, = Isis cf. infra) a été rendue stable pour vous (ḏd~n=ṯn, jsmn n=ṯn sḫm)

‘Prospérité du coeur’ (=épouse) est le nom de cette chaussée/dromos au Nord du champ de l'offrande ( wḏȝ-jb, rn n sḫm pw mḥt sḫt ḥtp (dét. pain allongé horizontal).

Debout, Osiris, et ordonne N pour ceux qui sont sur la chaussée ‘prospérité du coeur’ (=épouse) au Nord du champ de l'offrande (ʿḥʿ jr=k Wsjr, wḏ=k n n ḥrw sḫm wḏȝ-jb mḥtj sḫt ḥtp ),

comme tu as ordonné Horus à Isis (=mère et épouse, comparée à la chaussée ‘prospérité du coeur’) en ce jour où tu l'as rendu enceinte (mj wḏ=k Ḥr n Ȝst hrw sjwr~n=k s jm) ».

Et cette « descente » était une union conjugale. En effet, selon cette dernière formule TP 518, quand le dieu Osiris a « ordonné, wḏ » N aux dieux (épouse) qui sont sur la chaussée de prospérité-du-coeur, il l'a fait exactement comme « il a ordonné Horus (époux) à Isis (épouse), quand il a rendu cette dernière enceinte (TP 518 cité infra);

Or la mère (=peuple) était aussi l'épouse du fils, comme l'indiquent plusieurs formules des TP (cf. les pages La mère et la jeune fille, La mère, le lait) et l'épithète d'Horus « taureau (=époux) de sa mère » (à partir du Moyen Empire).

Ainsi c'était le dieu lui-même qui « ordonnait, wḏ » ou scellait lui-même le mariage, comme le prouvent de nombreux autres textes (par ex. stèle du premier mariage de Ramsès II avec une princesse hittite), et comme nous le prouverons davantage par la description de la cérémonie de mariage.

4) Le mariage des deux ‘bas’ au Moyen et au Nouvel Empire, et la fête de « nous sommes stables ».

Les « deux bas », Osiris et Rê, selon la formule 335 des Textes des sarcophages (=TS) et 17 du Livre des Morts (=LdM), « l'un embrassant (?pt, TS 335, CT IV 278d et LdM 17 (E.A.W. Budge, The Book of the Dead, The papyrus of Ani, Londres, 1895, p. 42) l'autre », étaient aussi appelés

- « hier et demain »,

- « Harendotès (Horus qui protège son père) »

- et « Horus Mekhenty-en-irty (face/devant des deux yeux (= le château) (ou) qui n'a pas ses deux yeux) ».

Ces deux Horus rappellent ceux de la stèle de Qa-hedjet.

Cet enlacement/épousailles correspondait à un rituel de couronnement appelé « nous sommes stables » :

TS 335 : « Sortir au jour. (...) qui est-ce Atoum ? C’est Atoum qui est dans son disque. A moi appartient hier, et je connais le lendemain. - Hier c’est Osiris (1), quand au lendemain, c’est Atoum (var. Rê) » ;

(1) : le sarc. BH1 Br ajoute en avant de cette glose : « qui est-ce ? c’est le jour de Nous-sommes-stables/ Nous-demeurons ; c’est quand fut enterré Osiris et que fut intrônisé souverain son fils Horus (hrw pfȝ n jw=n mn=n, qrs.t Wsjr pw ḥnʿ sḥqȝ sȝ=f Ḥr)

(...)

Je suis celui dont les Deux bas résident dans ses Deux Poussins,

- Qu'est-ce ? Celui dont les deux bas résident dans ses deux poussins, c'est Osiris à son entrée dans Mendès (Busiris = épouse).

Il y a trouvé le ba de Rê debout en face, et alors l'un a embrassé (ḥpt) l'autre ; d'où Celui-aux-Deux-bas.

Quant à ses deux poussins, c'est Harendotès (i.e. Horus qui protège son père) et Horus-Mekhenty-en-irty »

LdM 17 : « A moi appartient Hier et je connais demain. Qui est-ce ? – Hier, c’est Osiris, demain c’est Rê, en ce jour où sont anéantis les ennemis du maître de l’univers et où l’on fait régner son fils Horus (ḥnʿ sḥqȝ=tw sȝ=f Ḥr). Autre version : c’est le jour de la fête ‘Nous sommes stables/Nous demeurons ’, c’est quand la tombe/enterrement d’Osiris fut aménagée par son père Rê (hrw pwy n jw=n mn ḥb, dhn~n=tw qrs pw Wsjr, jn jt=f R?)

(...)

Je suis celui dont les deux bas résident dans ses deux poussins.

Qui est-ce ? Osiris, à son entrée à Mendès, y a trouvé le ba de Rê ; alors l'un embrassa (ḥpt) l'autre. Ainsi en résultat Celui aux deux bas.

Les deux poussins, cest Harendotès et Horus-Mekhenty-irty

Autre version: Celui dont les deux bas résident dans les deux poussins, c'est le ba de Rê, c'est le ba d'Osiris, c'est le ba de celui en qui est Chou, c'est le ba de celui en qui est Tefnout; c'est celui aux deux bas de ceux qui sont à Mendès (=les dieux, épouse) ».

L’enlacement (ḥpt) d’Horus/Rê avec Osiris, permettait à Osiris d’être Horus à la tête du ciel (TP 667A supra), à la tête de ses deux yeux (Mekhenty-en-irty), et donc d’être nettoyé de ce que Seth a fait contre lui (TP 667A).

D’où l’importance très soulignée de la vision face à face entre les deux Horus sur la stèle de Qahedjet. Il s’agit pour Osiris N de prendre les yeux (=les dieux, épouse) d’Horus pour voir, selon de nombreuses formules des Textes des pyramides.

Conclusion sur les deux ‘bas’ et l'unicité perpétuelle du mariage

En somme, l'union conjugale des deux Horus/deux bas, permettait la formation d'un seul Horus/«celui aux deux bas», uni conjugalement au « ciel », aux « dieux », à « ceux qui sont à Mendès », les hommes divinisés (épouse d'Horus).

Cette union conjugale des deux bas, était représentée de deux façons :

1)Soit Osiris/Horus N (serekh) est uni à Horus à tête de faucon « dans le château »,

2)soit ce même Osiris/Horus N (serekh) est uni au château d’Horus (=?wt-Hr = Hathor) ou autre déesse.

Dans les deux cas, il s’agit du même mariage car la déesse/château formait les « membres » (TP 260, 419 supra) même d'Horus à tête de faucon « dans le château ».

Cette alliance vitale entre Osiris/Horus N (serekh) et Horus « dans le château (=les dieux, épouse) », remplaçait une ancienne :

Celle des dieux (épouse) dont « les sandales blanches (ṯbwt ḥḏt), les vêtements (mn?wt) », furent « jetés (sti) », « débarrassés (szȝ) » (TP 518 citée supra) par les dieux eux-mêmes, parce qu’ils n’avaient pas le cœur prospère, tant que N n’était pas descendu (union) sur la chaussée désormais appelée par N « prospérité du cœur ».

Autrement dit, les sandales et les vêtements symbolisaient le cœur non prospère des dieux (épouse), car ces derniers étaient unis à un mauvais époux, un dieu qui n’était pas N.

Le geste de les jeter à terre, signifiaient une rupture de l’alliance avec ce dieu-époux.

Comme les sandales et les vêtements, la chaussée ‘prospérité de cœur’ symbolisait, comme son nom l’indique, le cœur des dieux, mais cette fois-ci le cœur prospère des dieux, et donc les dieux eux-mêmes formant une nouvelle alliance en tant qu’épouse (remariée), avec N (lui-même remarié après la mort, en tant qu'Osiris/Horus) (TP 518 P/Cn/W 16 M/Cm/E 23 N/Cm/E 22).

N était bien l’époux des dieux (épouse), car, selon la suite de la formule, N est ordonné (wḏ) en mariage par Osiris, à ceux qui sont sur la chaussée (=les dieux), exactement « comme Osiris a ordonné Horus (époux) à Isis (mère et épouse, chaussée = les dieux) quand il l’a rendu enceinte ».

Ainsi la prospérité du cœur signifiait la joie de l’épouse (les dieux) avec son époux (Osiris/Horus N serekh).

Cette prospérité du cœur, toute sponsale, était symbolisée par les sandales blanches, les vêtements, la chaussée des dieux-épouse de N.

Car ces parures et ce lieu, pouvaient aussi signifier le cœur triste des dieux à cause d’un mauvais époux, un dieu autre qu’Osiris/Horus (serekh) (cf. infra, ce dieu pouvait être Chou ou Rê).

D’autres formules illustrent une rupture d’une épouse (les dieux) avec un dieu autre que N, pour qu’elle puisse se remarier avec N :

Dans la formule 509 (P/Cm/E 71 N/A/S B 3), N en tant que taureau « renverse les remparts (=épouse) de Chou (époux) (sšn znbt šw) », « §1125a de sorte qu’il se tient debout à sa place vide (jm st šwt) (= épouse) qui est entre les deux grands dieux ».

Dans (TP 255), Chou est décrit comme « le détestable de construction (=alliance) (?b? qd), le détestable de forme (=alliance) (?b? jrw) ». Et il lui est demandé « chasse toi de ta place (=épouse) (jdr ṯw ḥr st=k), dépose ton insigne (ta dignité, épouse) à terre pour ce N (wȝḥ=k sȝḥ=k r tȝ n N pn) ».

Si cela n’est pas fait, N « frappera les bras de Chou portant Nout (=épouse), Et N placera son épaule (en tant que taureau) dans ce rempart (=épouse) sur lequel tu (=Chou) t'appuis (t'épaule) (wd kȝ N pn rmn=f m znbt tw rmnt=k r=s) ».

La place vide (épouse) pouvait aussi être celle de Rê (époux), que N chasse, pour prendre sa place, selon la formule 267 (W/A/S) :

« §366b il (=N) vole en tant qu’oiseau (jpȝ=f m ȝpd),

il se pose en tant que scarabée (ẖnn=f m ḫpr),

sur le trône vide qui est dans ta barque, O Rê (m nst šwt jmyt wjȝ=k, Rʿ) »

Puis il est ordonné à Rê ceci:

« §367a debout, retire-toi (litt. chasse-toi) (ʿḥʿ, jdr ṯw),

toi qui ne connaît plus de fourré de roseaux (= les dieux, épouse), jḫm jwt

que ce N puisse s’assoir (=union) sur ton siège (ḥms W pn m st=k),

et ramer (union) dans le ciel, dans ta barque, Rê ! ( ẖnny=f m pt m wjȝ=k Rʿ) ».

Ainsi Rê est sommé de se séparer de l’épouse (trône vide, fourré de roseau, barque) qu’il ne connaît plus, i.e. avec laquelle il est désengagé, pour que N puisse s’y assoir (= union conjugale, remariage), y ramer.

D'autres formules illustrent différemment la nécessité de la rupture avec l’épouse pour qu’elle puisse se remarier : Dans la formule 476, il est ordonné à un scribe (sš) d'« écraser (s?) » sa « palette (mn??) », de « casser (ḫbs) » son « pinceau (?r) », de « dérouler, hnn » ses « rouleaux (m??wt) ».

Or ces objets dont dispose le scribe sont des métaphores de l’épouse. En effet, « le rouleau du dieu » (TP 250), signifie l’appartenance du rouleau au dieu, exactement comme l’épouse appartenait à son époux. De fait, quand N est appelé « le scribe du livre du dieu » (TP 510), l’appartenance du « livre » au scribe N et au dieu, rappelait le lien de l’épouse (livre) à son époux N identifié au dieu qui a la même épouse.

Ces objets, palette, pinceaux, rouleaux, représentent bien l'épouse car selon la suite de la formule 476, le scribe, en se séparant son matériel, perd aussitôt sa place/trône (st), autre symbole de l'épouse. De fait, Rê est chargé de « chasser (dr)» ce scribe de sa place et de mettre N à sa place (= l’ancienne épouse devenue la nouvelle épousée) de sorte que N soit blanc (bȝq) (=divin), ayant l'épouse/place et portant le bâton ʿbt (=épouse).

On constate qu'une épouse devait être « détruite », éloignée de son ancien époux, pour que N puisse épouser l’ancienne épouse (remariage pour elle mais aussi remariage de N puisque N était Osiris, ancien époux, mort et devenu Horus (nouvel époux) sur le serekh (temple, épouse).

Réciproquement, ce sont les dieux (épouse) qui pouvaient être mauvais: il est dit ailleurs que le père de N (=N) devait « faire son coeur (= alliance de N avec les dieux (épouse)) », « un autre (cœur) ayant été retirée pour lui, (ky šdy n=f) », car ce coeur, « s’opposait, ẖȝk » à ce que le père de N « sorte au ciel (= immortalité), de sorte qu’il pataugeait dans ces cours d'eau sinueux (rhn=f m nnwt nḫȝ). » (TP 512 P/Cm/W 55 N/Cm/W 66).

Ce cœur était une alliance de N avec de mauvais dieux (épouse), car ils laissaient N à terre. Au contraire l’alliance de N avec les dieux Anubis et Geb, permettait à N, à la fois de « garder la terre et de gouverner les esprits akhou », d’être purifié et divinisé, stable, de « traverser le ciel », d’être « parmi les dieux partis pour leurs kaou », de s’approprier l’akh, esprit lumineux, selon la fin de la formule (« va dans ton esprit akh »).

Ainsi pour contracter une nouvelle alliance/mariage, il fallait une rupture avec l'ancienne, soit par la mort soit par le divorce. D'où l'unicité perpétuelle du mariage, c.à-d. l'impossibilité pour un mari de posséder plusieurs épouses simultanées (polygamie), et l'impératif pour les deux conjugants, de mariages successifs, après divorce ou mort de l'un des deux conjoints.

Cet aspect fondamental du droit matrimonial fut particulièrement bien exprimé à partir du Nouvel Empire, dans un lettre (texte de la pratique) et un texte juridique :

- dans une lettre (P. BM 10416) datant du Nouvel Empire et provenant de Deir el-Medineh. Il est vivement conseillé à la « maîtresse » d’un homme marié d’emmener ce dernier au tribunal avec son épouse en titre, de façon à ce qu’il prête le serment de divorce et qu’il épouse sa « maîtresse » :

« (vs l. 8-10) Si le cœur de cet homme (marié) est pour toi (=la maîtresse) (jnn jb n pȝy rmṯ r=t), fais qu’il entre au tribunal avec son épouse (jm ʿq=f r tȝ qnbt jrm tȝy=f rmt), qu’il prête serment (de divorce) et qu’il vienne dans ta maison (=remariage), mtw=f ʿrq=f, <10> mtw=f jy r pȝy=t »[1].

- dans une loi sur les contrats d'alimentations, et plus précisément, sur l'héritage des enfants issus de deux épouses successive (après divorce) de leur père. Cette loi fut citée dans le P BM 10591 (archives familiales de Siout, comportant un procès de l'époque ptolémaïque), et fut appelé « loi de l'an 21 ». Elle fut promulguée vraisemblablement sous Amasis (XXVIe dynastie).

En effet, dans le P. BM 10591, le pharaon n’est pas nommé, mais il ne peut être qu’un pharaon (le roi lagide de l’époque ne régna pas aussi longtemps) ; ce pharaon ne peut être qu’Amasis, dernier législateur d’après Hérodote. De fait, c'est sous son règne qu'apparaissent les contrats d'alimentation dont parle cette loi[2].

En voici la teneur :

« Si un homme épouse (litt. s’assoit avec) une femme (j-jr rmṯ ḥms jrm s-ḥmt),

et il écrit pour elle un contrat d'alimentation,

et il a un fils d'elle, et il divorce d'elle (litt. il la jette, mtw=f ḥwy.ṱ=s),

et il épouse (litt. s’assoit avec) une autre femme (mtw=f ḥms jrm gr s.ḥmt),

et il écrit pour elle un contrat d'alimentation (mtw=f sẖ n=s sʿnḫ),

et il a un fils d'elle (nty-jw šr ḫpr n=f jrm=s),

quand l'homme meurt (nty-jw pȝ rmṯ n rn=f mwt), ses biens (nȝy=f nkt.w),

on les donne aux enfants de l’épouse d’avant pour laquelle il a écrit un contrat d'alimentation auparavant (j-jr ḫr tw=w st n nȝ ẖrd.w (n) tȝ ḥmt ḥȝj r-sš=f n=s r sʿnḫ n ḥȝt)»[3].

Cette unicité perpétuelle du mariage fut aussi affirmée par un fait attesté dès l'Ancien Empire mais aussi durant les 3000 ans de l'institution du mariage égyptian ancien :

C'était le dieu qui « ordonnait (wḏ) » ou scellait l'amour conjugal, c'est à dire qu'il divinisait cet amour en le rendant « comme celui d'Horus avec sa mère Isis » (TP 518), ou comme celui d’Horus/Osiris N/pharaon/ba/les deux bas, avec son peuple (les hommes divinisés=Isis, le ciel).

Or l'épouse d'Horus étant comparée à sa (=d'Horus) mère (unique et divine), Isis (TP 518), il s'ensuit que le mariage était donc perpétuellement unique.

De plus, le fait que le dieu ordonne les époux l’un à l’autre et scelle leur amour de manière unique et perpétuelle, il s’ensuit aussi que le caractère d'unicité du mariage, était un sceau divin.

Tous ces textes religieux employant les termes du mariage de droit commun, permettent d’affirmer que ce dernier symbolisait celui d'Horus avec son peuple (=Isis), lors du couronnement, en la fête de « nous sommes stable/demeurons » (TP 419, 477,480, 518 et TS 335, LdM 17).

Transposition du rituel de l'enlacement (ḥtp) d'Osiris N par Horus (stèle de Qahedjet, TS 335, LdM 17), dans les Chants d'Amour.

Ce mariage divin représenté sur la stèle de Qahedjet, par l'enlacement (ḥpt) du pharaon Horus N, les bras ouverts, par le dieu à tête de faucon Horus, fut transposé dans les Chants d'Amour (Nouvel Empire), comme en témoigne la reprise du verbe « ḥpt, enlacer » (TS 335 et LdM 17), et un discret rappel du rituel de couronnement :

(Vase du Caire, O. DM 1266, stance 6, 15 :

« (Lui = le frère identifié au dieu) Quand je l(= la soeur = Osiris N)'enlace, ses bras ouverts vers moi (ḥpt=j s.w gb.wy=s pš=w ?r=j) ,

comme si j'étais celui qui vient de pount (=le dieu Amon) (mj nty m Pwn.t),

c'est comme une plante misy devenue mixture, dont le parfum ressemble à celui du ladanum (jw=f mj mjsy pr=y m dm?.t, [...jw] sty=s n? jbr.w) ».

Le frère (=le dieu Amon de Pount) enlace (ḥpt) la soeur (=Osiris N et les dieux formant le propre corps djet d'Osiris) et cet enlacement (=union conjugale) a le parfum de Pount, i.e., une mixture (dm?.t), qui ressemble au ladanum, un parfum attesté dans le rituel de confirmation du pouvoir royal (cf. J.-Cl Goyon, Confirmation du pouvoir royal, BdE LII, 1972, p. 95 et n. 103).

La soeur représente bien Osiris N et les dieux (=épouse, corps d'Osiris), car elle accueille le frère exactement comme Osiris et les dieux accueillaient le dieu Amon de Pount et son parfum :

Grand Hymne à Amon du Caire (P. Boulaq 17, 2,4 = A. Mariette, P. Boulaq II, 1872, pl. 11) :

« Les dieux aiment son (=Amon) parfum lorqu'il revient de Pount ( mrr n?r.w sty=f ?ft jy=f m Pwnt) »

Laure de Lamotte ©

[1] (J. J. Janssen, « Marriage Problems and Public Relations (P. BM 10416) », dans J. Baines, T. G. H. James, A. Leahy, A. F. Shores (éd.), Pyramid Studies and Other Essays Presented to I.E.S. Edwards, 1988, p. 134-137, pl. 25-28 ; J. J. Janssen, Late Ramesside Letters and communications (HPBM VI), 1991, p. 28-32, pl. 15-18 ; E. Wente, Letters from Ancient Egypt, 1990, p. 203 ; F. Neuveu, « Problèmes familiaux et solutions juridiques : divorce et adoption à l’époque ramesside » Egypte 20, 2001, p. 25-31 ; J. Gee, « Notes on Egyptian Marriage : P. BM 10416 Reconsidered », BES 15, 2001, p. 17-21).

[2] J.J. Johnson « ‘Annutity Contracts’ and Marriage », SAOC 55, 1994, p. 113; S. Allam, « Réflexion sur le “code légal” d'Hermopolis dans l'Égypte ancienne » CdE 61, 1986, p. 73, n. 1.)

[3] P. BM 10591 (IIe s. av. J.-C), rto X, 7-9) (H. Thompson, A Family Archive from Siut, Oxford, 1934, B. x:7-9 ; cité par P. W. Pestman, Marriage and matrimonial property in ancient Egypt, P.L. Bat. 9, 1961, p. 44.

Date de dernière mise à jour : 03/06/2021

Ajouter un commentaire